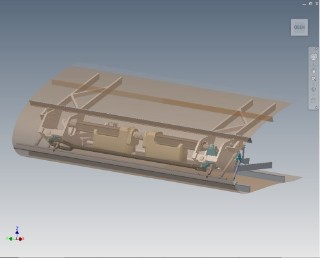

Leise, sicher und energiesparend soll der Luftverkehr von morgen sein. Mit der »Morphing Leading Edge« kommt das Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF diesem Ziel ein Stück näher. Die verformbare Flügelvorderkante passt sich den aktuellen aerodynamischen Anforderungen an. Im Langsamflug erhöht sie die Wölbung des Flügels und damit seinen Auftrieb, ohne dass sich, wie bei klassischen Hochauftriebshilfen, Umströmungslärm und Luftwiderstand erzeugende Spalte öffnen. Das digitale System der »Morphing Leading Edge« hat das Fraunhofer LBF in Kooperation mit weiteren Fraunhofer-Instituten und dem Industriepartner Airbus DS im Rahmen des von der EU geförderten Projekts »Clean Sky 2« entwickelt. Bis Ende Juli informiert das Institut auf der „ILA goes digital“ über zukunftsträchtige Luftfahrtprojekte.

mehr Info Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF

Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF