Integrierte Wickelkopfkühlung auf Basis von Duromeren

Projekt HABICHT

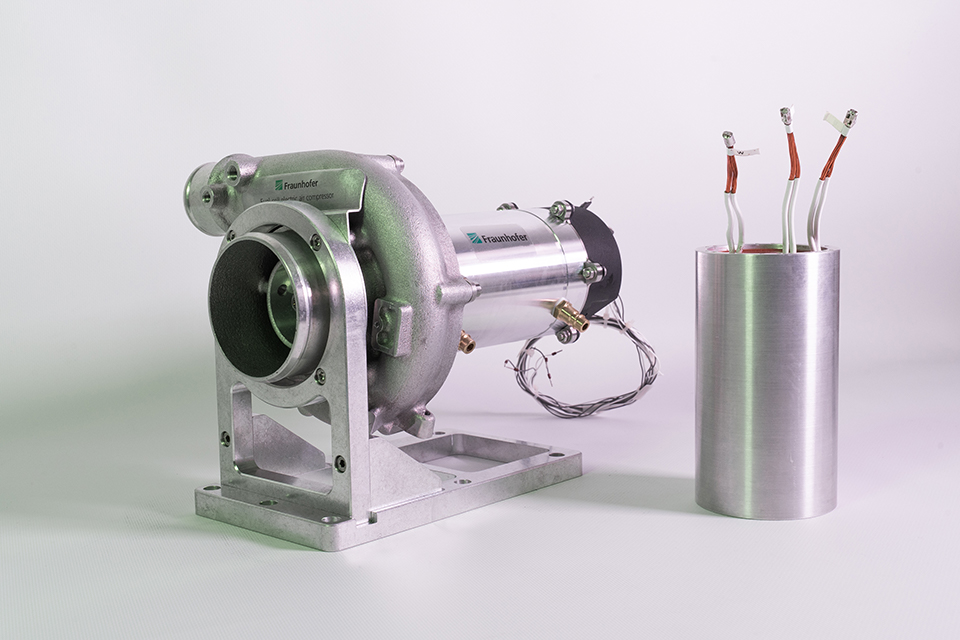

Brennstoffzellensysteme spielen für die Dekarbonisierung eine maßgebliche Rolle, vor allem in Nutz- und Luftfahrzeugen. Eine Anwendung in der Luftfahrt ist der elektrische Antrieb des Turboverdichters, welcher der Luftzufuhr zu einer Brennstoffzelle dient. Im Projekt HABICHT konnte eine deutliche Erhöhung der System-Leistungsdichte durch Drehzahlmaximierung erreicht werden. Dies gelang mit einem innovativen Thermomanagement, Einsatz neuer Materialien und einer optimierten elektromagnetischen Auslegung der E-Maschine. Am Projekt beteiligt waren neben dem Fraunhofer LBF auch die Institute IISB, IFAM und SCAI.

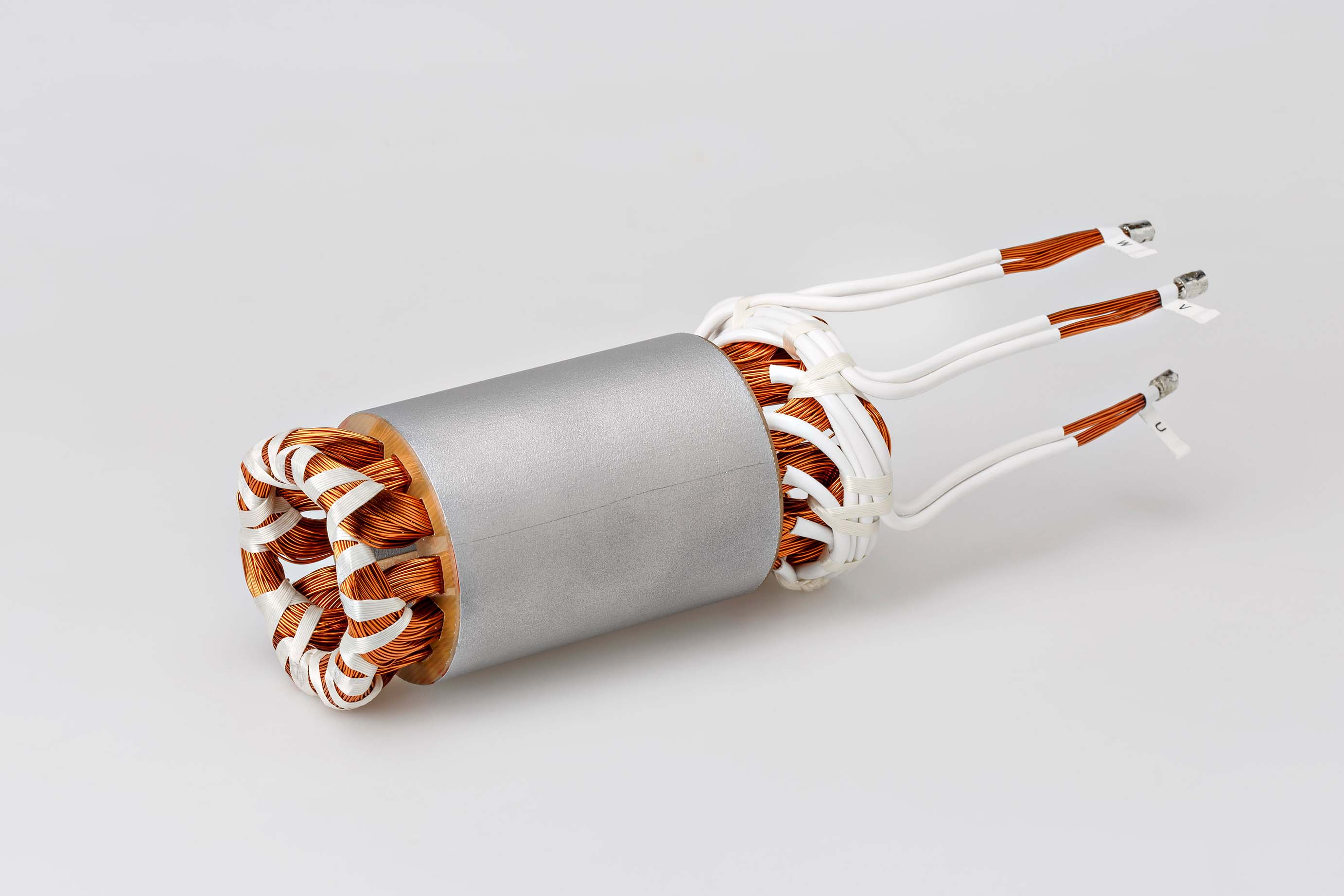

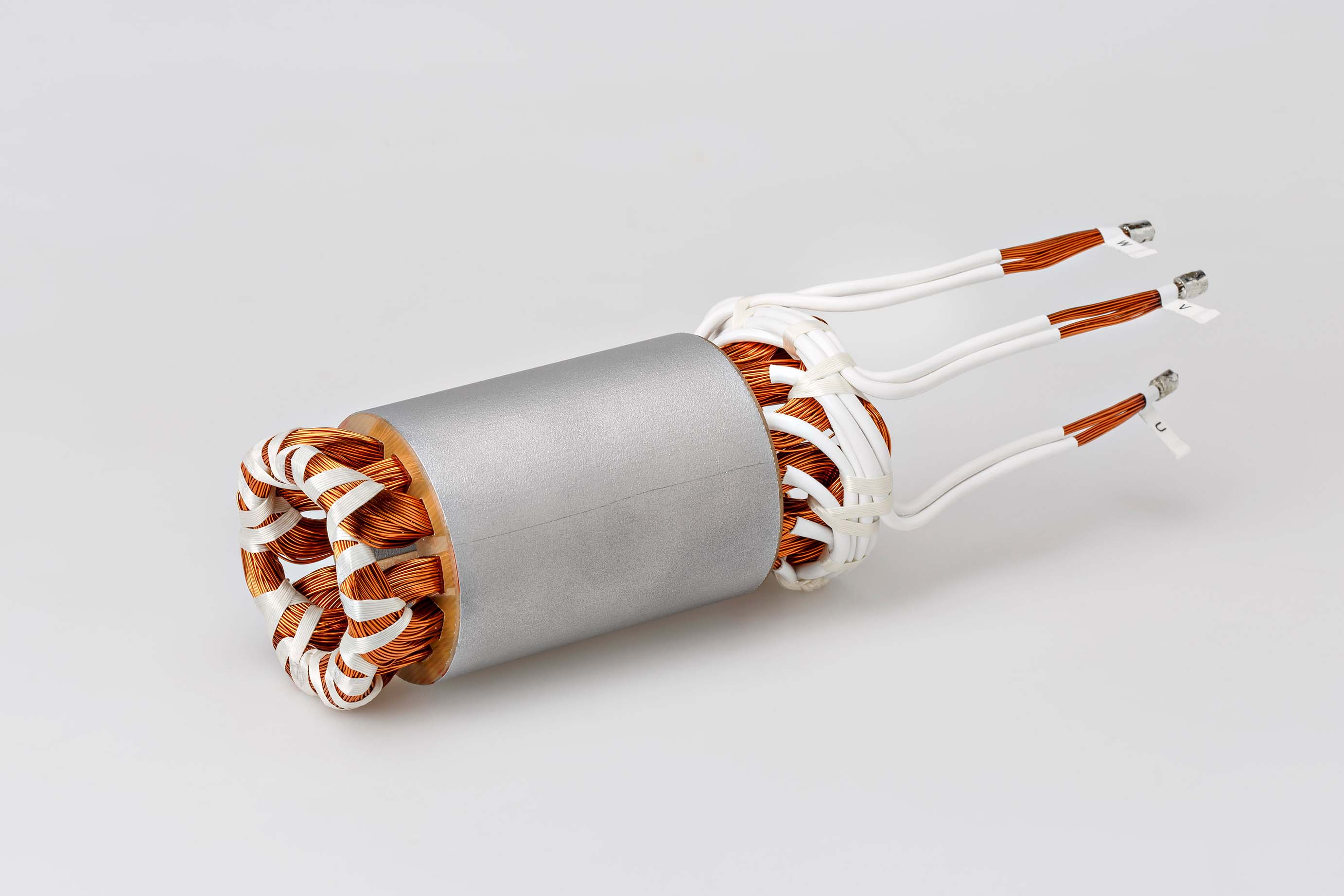

Das Projekt HABICHT strebte die Entwicklung eines elektrischen Hochdrehzahlantriebs für Brennstoffzellen-Luftverdichter mit einem bislang nicht erreichten Leistungsgewicht an. Ziel ist es, durch eine Erhöhung der Leistungsdichte auf 30 kW/kg eine deutliche Verbesserung zum gegenwärtigen Stand der Technik zu realisieren. Die anvisierte drastische Erhöhung der Leistungsdichte hat direkt zur Folge, dass die durch die Verlustleistung erzeugte Wärme, aus einem sehr kompakten Antrieb verlässlich abgeführt werden muss. Aus der Analyse des Wärmeersatzschaltbildes des Motors ergab sich, dass am Betriebspunkt mit 150000 rpm (80 kW) rund 1 kW Verlustwärme als Kupferverluste in den Statorwicklungen entstehen. Gleichzeitig treten magnetische Verluste innerhalb des Statorblechpakets auf. Die dabei entstehende Wärme muss ebenfalls zuverlässig abgeleitet werden.

Der Schwerpunkt der Arbeiten am Fraunhofer LBF bestand in der simulativen Betrachtung unterschiedlicher Kühlkonzepte in Kombination mit einer Materialentwicklung hochwärmeleitfähiger duromerbasierter Harzformulierungen. Zur Ermittlung der mindestens erforderlichen Wärmeleitfähigkeit der Vergussmasse wurden umfangreiche Simulationen durchgeführt. Ein CAD eines Stator-Mockups wurde in die FEM überführt und mit einer selbstentwickelten Methode zur anisotropen thermischen Simulation kombiniert. Die numerische Simulation unterschiedlicher Kühlkonzepte hat gezeigt, dass bei Verwendung eines Kühlkanals die Wärmeleitfähigkeit der Vergussmasse mindesten 2,75 W/mK betragen muss. Auf einen Kühlkanal kann hingegen ab einer Wärmeleitfähigkeit von 5,7 W/mK verzichtet werden.

Im Kontext der Entwicklung wärmeleitender duromerer Formmassen wurden im Wesentlichen zwei Ansätze verfolgt: Zum einen wurden Formulierungen entwickelt, die sich durch eine erhöhte intrinsische Wärmeleitfähigkeit auszeichnen. Es wurde festgestellt, dass sowohl die Art und Anzahl von Wasserstoffbrückenbindungen als auch der Vernetzungsgrad Einfluss auf die erreichbare Wärmeleitfähigkeit haben; zum anderen wurden hochgefüllte Formmassen entwickelt und optimiert, um so die Grenzen zwischen ausreichend hoher Wärmeleitfähigkeit und Verarbeitung auszuloten.

Der Abgleich der erreichbaren Wärmeleitfähigkeiten mit den Simulationsergebnissen zeigte, dass auf einen Kühlkanal verzichtet werden kann. Aus den Beiträgen des Fraunhofer LBF wurde ein Gesamt-Simulationsmodell aufgebaut und am IISB in ein Funktionsdemonstrator überführt.

Gefördert im Rahmen der internen Programme der Fraunhofer-Gesellschaft, Fördernummer PREPARE 840072